目次

第1 はじめに

成年後見人という制度は、皆さんご存じでしょうか。

近年、高齢化が進むにつれて、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の財産管理や身上監護を支援する成年後見制度の重要性が高まっています。しかし、実際にどのような場合に申し立てが必要になるのか、どのように手続きを進めれば良いのか、具体的なイメージを持ちにくい方もいるかもしれません。

そこで今回は、当事務所で支援した成年後見申立ての具体的な事例を紹介し、ケースにおける対応方法について解説します

第2 ケース一人暮らしの母の認知症が進行、預貯金の管理が困難に

1 事例

札幌市にお住まいのAさん(80代女性)は一人暮らし。数年前から認知症の症状が現れ始め、最近では物忘れがひどくなり、同じものを何度も買ったり、支払いを忘れたりすることが増えてきました。娘のBさん(50代)が定期的に様子を見に行っていますが、最近、Aさんが悪質な訪問販売(布団の販売)に引っかかりそうになったり、公共料金の支払いを滞納して督促状が届いたりするようになり、BさんはAさんの財産管理に不安を感じています。Aさん自身は、自分が認知症であることをなかなか受け入れられていない様子です。

2 当事務所への相談経緯について

当事務所の弁護士の知り合いの包括支援センターからの相談で、当事務所での相談へとつながりました。

このケースでは、Aさんの判断能力が低下しており、ご自身の財産を適切に管理することが難しい状況です。悪質な業者からAさんを守り、安定した生活を送るためには、成年後見制度の利用を検討する必要がありました。

3 対応について

⑴ 相談

弁護士、地域包括支援センターの職員、Aさん、娘のBさんと一緒に、面談をしました。弁護士から、成年後見制度について詳細な説明をしました。

成年後見申立ては、4親等内の親族であれば申立てできますので、娘のBさんを申立人として、また、成年後見人の候補者としては、娘のBさんを候補者として申し立てる流れになりました。

⑵ 成年後見の申立準備

① 医師の診断書

Aさんの判断能力の状態を正確に把握するため、医師に診断書を作成してもらう必要があります。認知症の進行度合いや、判断能力の程度について詳しく記載してもらいます。

成年後見申立て用に、裁判所が準備した診断書の専用書式がありますので、その書式で医師に作成を依頼します。

② 書類準備

戸籍謄本、住民票、Aさんの財産資料などの書類を準備します。

裁判所が提供している成年後見申立書一式については、Aさんの事情を聴きながら、弁護士が作成しました。

③ 札幌家庭裁判所への申立て:

必要書類が揃ったら、Aさんの住所地を管轄する札幌家庭裁判所へ成年後見開始の申立てを行いました。

④ 家庭裁判所の調査と審判

家庭裁判所は、提出された書類や医師の診断書を確認しつつ、調査官とBさんが会って、聞き取り調査などを行いました。

⑤ 成年後見人の選任

裁判所の審判が出て、無事に、成年後見人としてBさんが就任しました。

4 まとめ

その後、Bさんは成年後見人と活動しつつ、Aさんは穏やかに生活されていると聞いています。

成年後見申立ては、裁判所への申立が必要ですので、弁護士のアドバイスを受けたほうがスムーズに進むと考えられます。

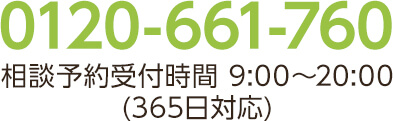

成年後見申立てについて知りたい方、申立てするかどうかで悩んでいる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。